Gritar em Silêncio: A Experiência Materna em Comunidades Terapêuticas

22/07/2025

Por Raique Almeida

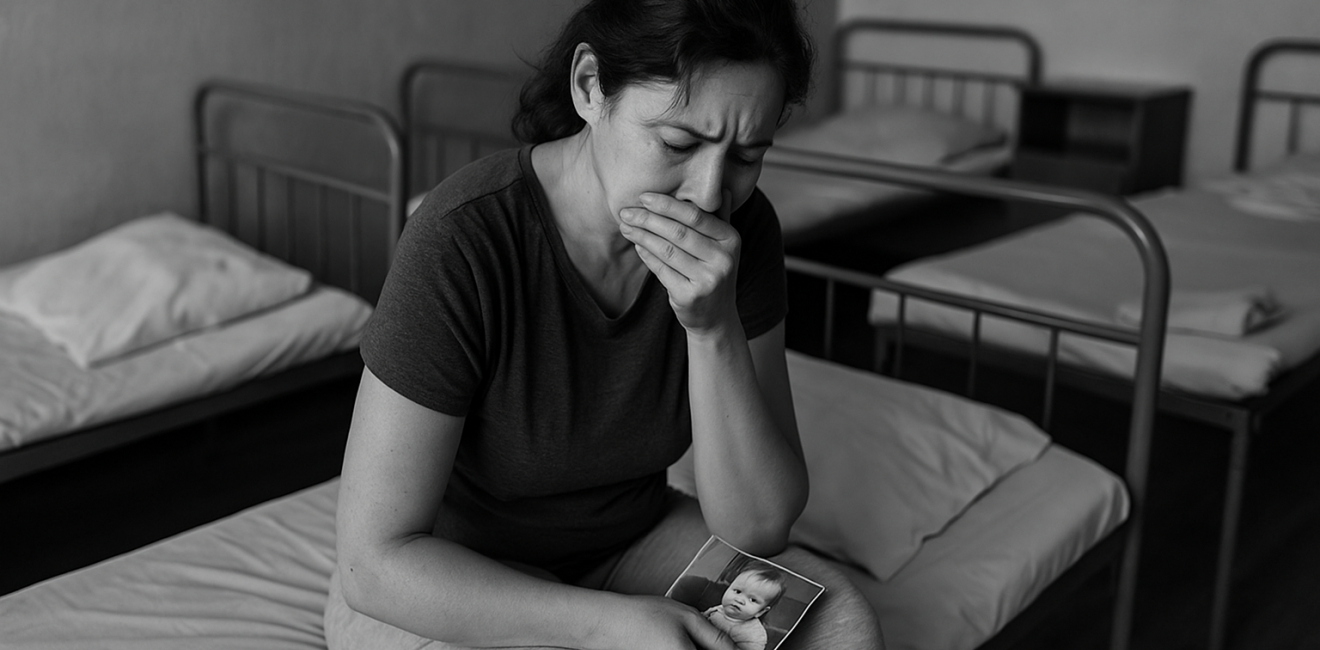

A maternidade, enquanto construção social e experiência subjetiva, é marcada por ideais de cuidado, sacrifício e abnegação. Quando atravessada pela dependência química, essa vivência torna-se ainda mais complexa, desafiada por estigmas, abandono institucional e julgamentos morais. Em comunidades terapêuticas, espaço muitas vezes voltado à reabilitação de pessoas usuárias de drogas, mulheres-mães vivem um processo de silêncio forçado entre a culpa imposta e o desejo de reconstrução de suas identidades maternas. Este artigo propõe uma reflexão sobre a experiência da maternidade em comunidades terapêuticas, à luz de contribuições teóricas que articulam gênero, saúde mental e políticas públicas.

De acordo com Beauvoir (1949), a condição feminina sempre esteve sujeita à dominação simbólica e material, e na maternidade, esse controle se intensifica. A mulher que rompe com os ideais maternos seja pelo abandono, pela violência ou pelo uso de substâncias, é frequentemente desumanizada. O uso de drogas por mulheres mães ainda é visto como uma dupla transgressão: ao corpo e à moral social. Como afirma Gil (2016), “o imaginário social ainda associa a figura materna ao amor incondicional e à pureza, o que torna intolerável a ideia de uma mãe usuária de drogas”.

Essa intolerância se reflete nas práticas institucionais. Muitas comunidades terapêuticas, mesmo sendo espaços de cuidado, reproduzem lógicas punitivistas, em especial com as mulheres. Como observa Carvalho e Dimenstein (2004), as políticas de atenção às mulheres usuárias de drogas raramente consideram as especificidades de gênero e maternidade, negligenciando os vínculos afetivos com os filhos e a dimensão subjetiva da recuperação.

Dentro das comunidades terapêuticas, o silêncio imposto às mães aparece como uma estratégia de controle. Não raro, a maternidade é tratada como um “problema” a ser esquecido durante o tratamento. Algumas instituições chegam a proibir ou limitar o contato com os filhos, com o argumento de que isso “distrai” da recuperação. Esse silenciamento, contudo, agrava os sentimentos de culpa, abandono e perda de identidade. Segundo Foucault (1975), o controle sobre os corpos e as emoções é uma forma de exercício do poder disciplinar e as comunidades terapêuticas muitas vezes funcionam como microcosmos desse biopoder.

Apesar disso, muitas mulheres encontram nesses espaços brechas de resistência. A maternidade, embora marcada pela dor e pelo distanciamento, também se torna força motivadora para o cuidado de si e a busca por reestruturação. Freire (1996) nos lembra que “ninguém educa ninguém; ninguém se educa sozinho; os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. Assim, as mulheres, ao compartilharem suas histórias, afetos e dores com outras companheiras, constroem redes de apoio que subvertem o silêncio.

Gritar em silêncio é a metáfora que representa a condição de mulheres-mães que vivem o processo de recuperação em comunidades terapêuticas. Silenciadas pela moral, pelas instituições e pela culpa, elas resistem. Pensar políticas públicas mais humanizadas e com perspectiva de gênero é urgente. É preciso reconhecer que cuidar de uma mulher em situação de dependência química também é cuidar de suas histórias, seus afetos e, principalmente, de sua condição de mãe. Promover espaços que valorizem o vínculo materno, ao invés de puni-lo, é um passo essencial para uma sociedade mais justa e reparadora.

Referências

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. São Paulo: Nova Fronteira, 1949.

CARVALHO, Maria do Perpétuo Socorro; DIMENSTEIN, Magda. Gênero e drogas: desafios para a atenção integral à saúde. Psicologia & Sociedade, 2004.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1975.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, Vera Lúcia. Mulheres e drogas: o que a política pública ainda não vê. Revista Estudos Feministas, v. 24, n. 1, 2016.